此时此刻,若菲律宾开枪,我们牺牲的是一个战士,可菲律宾则牺牲的将是一个国家仁

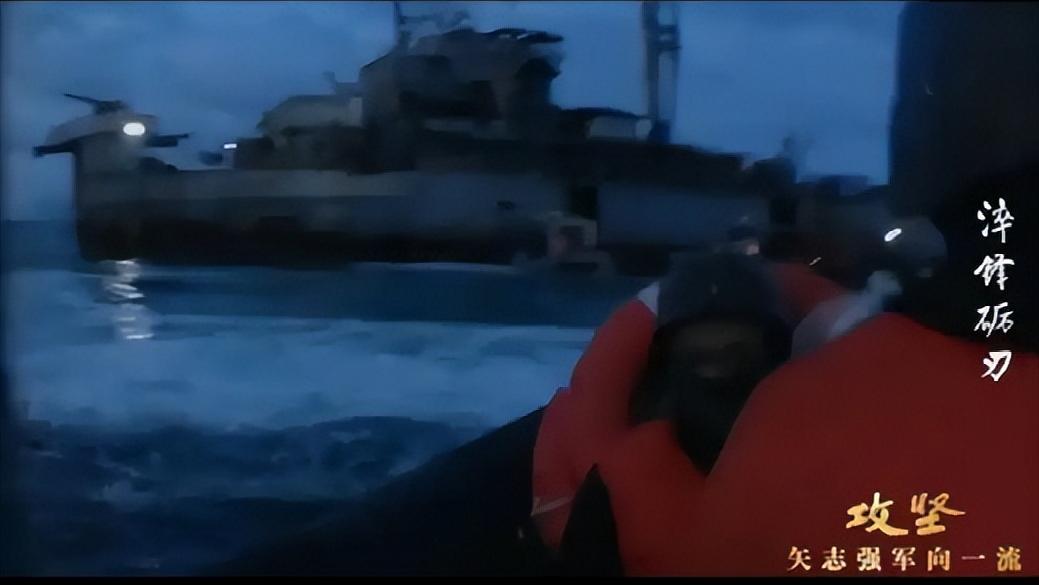

此时此刻,若菲律宾开枪,我们牺牲的是一个战士,可菲律宾则牺牲的将是一个国家仁爱礁对峙骤然升级。菲军举起M16,我海警战士一声血性怒吼,瞬间扭转气势:“冲我来!”喊出这句话的执法人员,心里涌动的并非一时热血,而是对身后整套体系的十足底气。镜头里,中国万吨级海警船稳稳锚定,而菲律宾那艘非法滞留二十多年的“马德雷山”号登陆舰,早已锈迹遍布、破败不堪。但这表面的强弱对比,其实有着更深的较量。南海对峙越来越胶着,核心早就不是简单的力量对抗,而是一方胸有成竹的战略定力,与另一方基于致命误判的冒险之间的博弈。局势的天平,正从被动应对悄然转向主动塑造。中国在南海的行动,始终在坚决维权和维护地区稳定之间找平衡,这种“克制中的坚定”背后,是三层立体布局在支撑。最基础的是军事威慑,这也是“不开第一枪”原则的底气所在。平时不轻易显露的远航驱逐舰、全域覆盖的监控网络、精准打击的反舰导弹,构成了坚实后盾。中间层是活跃在一线的海警执法力量。他们的行动讲究“控局不升级”的艺术:手里的工具不是炮弹,而是全程记录的执法摄像机、严正警告的高音喇叭、规制而非击沉的精准水炮。每一次处置都专业严谨,有理有利有节,在千钧一发之际牢牢稳住局面,避免事态失控。最外层则是着眼长远的外交布局。多边场合,中国积极推动《南海行为准则》磋商,目标是建立区域自己的规则,排除域外势力干扰。双边层面,努力通过直接对话把南海问题和中菲关系大局分开,不让局部摩擦绑架整体关系。这一系列操作,都是在为南海长治久安铺路。和中国的深思熟虑比起来,菲律宾的策略更像一场孤注一掷的冒险。这场冒险的起点,是一个关键误判,他们把中国的“克制”错当成了“软弱”,以为中国不敢采取强硬措施。基于这个误判,马尼拉也设计了一套行动方案。首当其冲的是现场持续碰瓷,“马德雷山”号本身就是持续二十多年的非法滞留,近期更是升级挑衅,向中国海警泼洒腐蚀性液体,甚至公然举起M16步枪。然后是精心策划的舆论攻势,他们选择性发布剪辑过的视频,把自己包装成“被大国欺负的受害者”,在国际上博同情,给非法主张套上道德外衣。最大的赌注则是深度绑定美国“印太战略”,把《美菲共同防御条约》当成能无限透支的保护伞,甚至高层公开暗示“牺牲一条人命就能触发条约”,这种不切实际的幻想,成了他们持续冒险的心理支撑。但现实很快给了回应。最近两件事,直接戳破了菲律宾的幻想。8月1日,菲方把“中国不敢动手”的误判推向极致。对峙中,一名菲方人员竟举起M16步枪,枪口直指中国海警,这是把局势逼向战争边缘的极端挑衅。可他们预想的“中方过激反应”并没有发生。中国海警的处置堪称典范,极致克制中保持绝对专业,短短六分钟就控制局面,不仅收缴了对方武器,还依法驱离船只。这一幕清楚说明,中国不是没能力采取更强手段,而是始终选择不升级,开火与否的主动权,牢牢握在自己手里。如果说8月1日的事件击碎了菲律宾对中国意图的误判,一场会面则浇灭了他们对外部支持的幻想。菲律宾总统小马科斯与美国前总统特朗普会谈时,本想争取对菲方南海立场的支持,特朗普却直言:我不介意他和中国交好,因为我们跟中国关系很棒。这番话像一盆冷水,赤裸裸揭示了马尼拉视作“保护伞”的承诺,在美国国内政治和更高战略考量面前,随时可能变得不值一提。他们在美菲棋盘上的“棋子”身份,离变成“弃子”的距离,远比想象中近。短期交锋过后,长期趋势已经清晰。通过美济礁、渚碧礁等岛礁建设,中国已拥有多个集态势感知、快速反应、后勤保障于一体的“海上支点”,这些是一张强大网络。这种物理基础的改变,让中国对区域的掌控能力发生了质变。如今的中国,早已告别过去对突发事件被动应对的阶段。凭借强大的感知和反应能力,正从局势“应对者”转变为规则和秩序的“主动塑造者”,有了定义博弈规则、掌控节奏的底气。反观菲律宾,正陷入自己制造的困境。他们在南海的投入,早已超出国力承受范围。每一次挑衅,都在消耗有限资源、损害国际信誉、透支外交自主空间。如果继续沿着错误道路走下去,结局恐怕难如预期。中国的克制,是为了地区和平稳定的大局,但这绝不等于主权和尊严可以让步。“不开第一枪”是维护和平的底线,也是一旦被逾越就可能引发严重后果的红线。菲律宾的问题在于,把大国的战略定力当成软弱可欺,把别国的口头承诺当成坚实依靠。南海的风浪从不容许侥幸。对那些执迷不悟的冒险者来说,当梦醒时分,或许会发现自己早已站在无处可退的悬崖边。